旗ヶ岡駅と東洗足駅の歴史を探ってみる 総括編1

旗ヶ岡駅と東洗足駅の歴史を探ってみる 総括編2

旗ヶ岡駅と東洗足駅の歴史を探ってみる 総括編3

旗ヶ岡駅と東洗足駅の歴史を探ってみる 総括編4

旗ヶ岡駅と東洗足駅の歴史を探ってみる 総括編5

旗ヶ岡駅と東洗足駅の歴史を探ってみる 総括編6

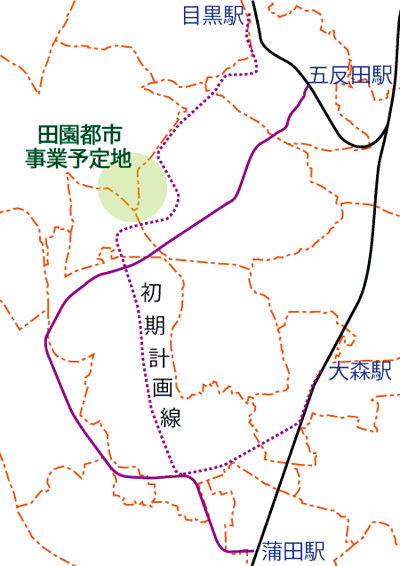

上に掲げた図は、まだ作図途中のものだが、今回の議論では図がないとかなり厳しいと判断し、掲げることにした。よって見にくい点などはご容赦願いたい。図には、池上電気鉄道初期計画線ルートと比較のために現在の東急池上線のルートを示した。ご覧のように初期計画線は、大森駅~池上まではほぼ池上道に平行するが、池上から先は右にほぼ90度曲がって北上。洗足池の東をかすめるように進んだ後、そのまま目黒駅まで直進すればよさそうなのに、いきなり湾曲するのがわかる。この線形は土地の起伏などを考慮に入れたと言うよりも、田園都市事業予定地を補入するとわかるように、これをさけるように配置されている。言うまでもなく、計画線策定時にはすべての線路用地を買収しているわけではないので、事業予定地を避ける必要はないのにこれを行っているということは、田園都市との関係性を認めて問題はないだろう。

(総括編その6の続き)

一方、荏原電気鉄道株式会社側からの視点も見ておこう。田園都市株式会社と池上電気鉄道との協議と平行して、荏原電気鉄道は無事に大井町駅~東玉川(当時の玉川電気鉄道の終点「玉川」駅の東に位置するという意。今日の世田谷区東玉川とは無関係)までの特許を取得する。また、分岐線として庵谷(荏原郡調布村大字上沼部字庵谷に由来するが、駅予定地は荏原郡玉川村であった。なぜ仮駅名を「庵谷」としたのかは不明)~新宿駅も追加申請し、特許を受けた。だが、新たに大正8年(1919年)に施行された地方鉄道法への免許に変更すること、長大な路線へのコスト等の問題からこれらを特許をすべて取下げ、当時、田園都市事業用地として買収できた土地の実像が明らかになってきたことも相まって、新たに大井町駅~多摩川として申請し直し、無事に免許を取得。いよいよ、田園都市事業の実体を進める段に至ったので、荏原電気鉄道を解散、取得免許を田園都市株式会社へ無償譲渡としたのである。

では、なぜ田園都市株式会社(荏原電気鉄道株式会社)は、田園都市事業予定地への鉄道を大井町駅と定めたのだろうか。もはや、旗ヶ岡駅と東洗足駅どころでなくなっているような気もするが、まったく無関係とも言えないので簡単だが考察していこう。

大井町駅は、大正3年(1914年)12月20日開業したが、実際には形の上での開業でしかなかった。理由は、大井町駅開業と同時に東海道線に平行・並列して電車専用線(いわゆる京浜線)が営業を開始(大井町駅は電車線専用駅)したが、運行トラブルが多発し、わずか一週間に満たない12月26日で運行休止となったからである。このあたりの経緯は「大井町史」にも語られているが、地元では期待が大きかったにもかかわらず、その期待が裏切られたとあるように大失態であった。大井町駅は電車専用線しか停車しないため、地元の大井町は早期再開に向けて陳情を各方面に繰り広げたということである。そして、約半年を経た翌大正4年(1915年)5月10日になってようやく営業再開となった。よって、実際に大井町駅が機能を始めたのはこの日からと言っていいだろう。

一方、山手線はというと京浜線が本格的に電車運転を開始していた頃には、既に電車運転は行われていた(明治43年=1910年)。ただ、現在のような環状運転は行われておらず、1919年(大正8年)に入ってようやく「の」の字運転(中野~新宿~東京~品川~新宿~池袋~上野)が開始され、さらに電車専用線は大正14年(1925年)まで下らなければ実現できていない(環状運転も同年開始)。つまり、京浜線と山手線では、大正7年(1918年)当時では明らかに京浜線の方が有利だったのである。

では、再び話を田園都市株式会社へ鉄道免許を無償譲渡したところまで戻そう。

荏原電気鉄道から譲渡された免許は、軽便鉄道法に基づく特許取得の頃から大井町駅からのルートは、東海道線にほぼ横並びする形で平行して南下し、市街地化から外れた付近から西側に曲線を描いて進むルートとなっていた(「東急50年史」では、大井駅からほぼ直線西進して多摩川に至る予定線の図が掲示されているので、これが最初の計画ルートだと思われがちだが、最も初期のルートはそうではなく、50年史の図はさらにその後→後述)。これは、大井町駅周辺が駅開業前から立会川流域に工場が立地するようになり、これを受けて電車専用駅が開設されるという流れだったことから、開業当初から駅周辺が市街地化していた上に、開業後は一気に市街地化が進んだ。この雰囲気は、今でも大井町駅東側の道路の狭さや密集具合から確認できる(戦後の闇市だけの理由ではない)。こういった状況であったので、大井町駅に接続させるには院電(後の省線→国鉄→JR)と平行させるしか方法がなかったのであった。

(このようなことは、池上電気鉄道における大森駅接続と同じ事情であり、五島慶太氏登場以前はどちらも似たり寄ったりだということがわかる。)

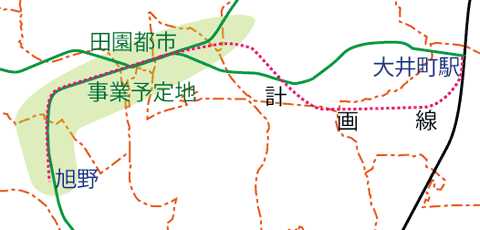

参考までに図示すると、赤い(桃色っぽい)点線で示したものが、荏原電気鉄道株式会社から田園都市株式会社が免許を引き継いだ計画線である。緑色の線は、参考として現行の東急大井町線と東急目黒線及び東急多摩川線の一部を示している。興味深いのは、大岡山駅付近から旭野までほとんど現行路線と変わらないが、大岡山から大井町駅までは始点と終点以外はまったく異なる点である。この後、目黒蒲田電鉄に移行してもう一度、計画変更がなされた後、ようやく現行の東急大井町線の線形に落ち着く。その変遷理由の一つが、大井町駅の接続方法だった。

当初計画時には若干の余裕があった東海道線西側の隣接地も、大正10年(1921年)頃までには建物で埋め尽くされ、とても鉄道建設どころではなくなっていた。ここで、田園都市株式会社はこれも池上電気鉄道の蒲田支線(池上~蒲田間)と同様に、目黒支線とも言うべき第二期線(大岡山~目黒駅間)を申請する。そして、これも池上電気鉄道と同じく、既免許線(第一期線:大井町駅~多摩川)を一部先送りして目黒駅から大岡山を経て多摩川までの計画線を工事申請するのであった。無論、これは池上電気鉄道の計画線と完全に正面衝突したのである。

──とここまで書き進めてきて、一つ疑問を呈しておいてすっかり載せ忘れたものを思い出した。「今日の洗足五叉路の近辺に初期の洗足(千束)駅が計画された可能性を指摘したい」という部分である。これについては、ひっぱるが長くなってきたのでまた次回と……と思ったが、そろそろ旗ヶ岡駅と東洗足駅に復帰した方がいいとも思えるので、総括編その8を書くまでには考えておこう。といったところで、今回はここまで。

最近のコメント