さて、大鳥居の秘密その3の今回は、なぜこの地が大鳥居なのか?という原点を追求してみる。その1でも「穴守稲荷神社がまだ羽田空港内(現在は空港跡地というべきか)にあった頃、穴守稲荷神社まで続く道にいくつか鳥居があり、一の鳥居(大鳥居)がこの地にあったことによるものらしい」とふれたが、これは大鳥居駅内にあるこのレリーフ?からわかったことである。

これは往時、大鳥居が存在していた頃のイメージだということだが、いったいいつから、そしていつまでこれがあったのだろう。古地図をいくつかあたってはみたが、はっきりわかるものではなかった。

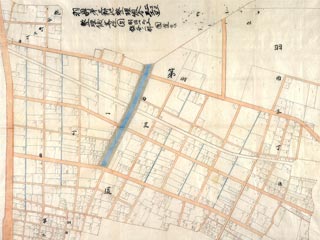

これは、明治14年に作成された大鳥居交差点近辺の地図だが、大鳥居があるかどうかの記載はなく、さっぱりわからない。それどころか、穴守稲荷神社方面に向かう道(赤い丸をつけた所から東(右)側へ向かう点線)は、ほとんど田んぼの畦道レベルに過ぎず、江戸期よりの道は、これより南にある多摩川縁の羽田道がメインストリートであり、こんなところに大鳥居が存在したとは考えにくい。

これが大きく変わるのが、「大鳥居の秘密? その2」で紹介した耕地整理の際であるが、この時には穴守稲荷神社への参道という位置づけだったのかどうかは微妙となっている。というのは、京浜電鉄穴守線が既に開業しており、穴守稲荷神社のすぐ近くまで路線を伸ばしていたからである。とはいえ、レリーフにある絵から判断するに、おそらく耕地整理によって田んぼの畦道同然だったものが拡幅されて以降には、大鳥居の存在があったのは確かだろう。本末転倒的にいうなら、大鳥居駅という名称は開業当初、つまり明治末期から存在するわけで、往時のメインストリート(大鳥居近辺を南北に走る道路)から東に向かうこの地点に穴守稲荷神社の一の鳥居があっても不思議ではないのである。

こうした疑問を持ちつつも、さらに資料を探していたら、決定的なものを見つけた。それがこれである。

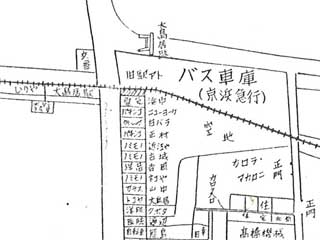

これは、羽田地区の歴史を紹介する「羽田史誌」に掲載されていた手書き地図である。昭和20年代後期の頃を思い出して書かれたものという紹介だが、大鳥居駅周辺を見るとわかるように、鳥居の絵を書いてあるところに「大鳥居跡」という文字が見える。うん、確かにこの場所(現 大鳥居交差点辺り)に大鳥居が存在し、それが京急の駅名となって、交差点名ともなり今日に続いている、というわけだ。

以上、3回にわたってお送りした大鳥居の秘密は、これでいったん終了です。今度、大鳥居に行くのはいつになるだろうか。

最近のコメント