45nmプロセスルールで製造されるPenrynコアは、デスクトップPC向けプロセッサはもちろん、Mobile PC向けプロセッサとしても最強の部類に入るものだが、今年第4四半期には、早くもNehalemマイクロアーキテクチャを持つCore i7プロセッサが登場すると言われている。AMD社に先んじられたメモリサブシステムをプロセッサ側に組み込むという策を、ついにIntel社も実行に移すわけで、重要なアーキテクチャ変更を伴うことになる。

新しいマイクロアーキテクチャへの移行は、まったく新しいものでは予定どおりに行かないことが多い。いや、予定どおりに行く方がおかしいと言えるものだ。Intel社を例に挙げれば、直近ではNetBurstマイクロアーキテクチャへの移行がそうだった。マイクロプロセッサのみならず、チップセット(中でもメモリサブシステム)まで含めた大幅なプラットホームの刷新を伴ったが、Direct Rambus DRAMを採用したことによる大きな躓きをはじめ、クロック大幅引き上げに伴う熱処理問題等、世代を重ねていっても次々と新たな問題が発生した。

その前のP6マイクロアーキテクチャも、Pentium Proの歩留まり問題を端緒に、チップセットの不具合などが多発した。ハイエンド系であったため、エンドユーザに大きな影響を与えるまでには至らなかったが、これがPentium IIとして降りてきた時も、Slot1の採用に始まり、チップセットも引き続きなかなか安定しなかった。ようやく安定したと言えるのは、440BXが登場した頃、つまりP6マイクロアーキテクチャが表向き終焉を迎える頃で、この安定した環境があったからこそ、逆にわざわざ不安定なNetBurstマイクロアーキテクチャへの移行が進まなかったとも言えるだろう。

(P6マイクロアーキテクチャ向けにも、Direct Rambus DRAM必須のi820チップセットがリリースされたが、安定しなかったため、440BXから移行するケースはほとんどなかった。)

では、現行のCoreマイクロアーキテクチャはどうなんだ?と思われる向きもあるだろうが、これはネーミング(ブランド名)だけが新しいだけで、基本的にはまったく新しいものではなく、マイクロプロセッサはP6マイクロアーキテクチャから連綿と改良し続けられているものであるし、チップセットもかれこれ8年近くにわたって部分改良し続けられているものが採用されているので、新しくはない。だからこそ、一気にNetBurstマイクロアーキテクチャを置き換えることができたのである。

IA-64を除けば、ここ10年ほどのIntel社のマイクロプロセッサは、P6系かNetBurst系の2種類しかない。つまり、Nehalemマイクロアーキテクチャへの移行とはそれほどまでに大きな変革であり、Intel社の青写真どおりにいくかどうかは眉にしっかり唾をつけてから見る必要があるわけだ。

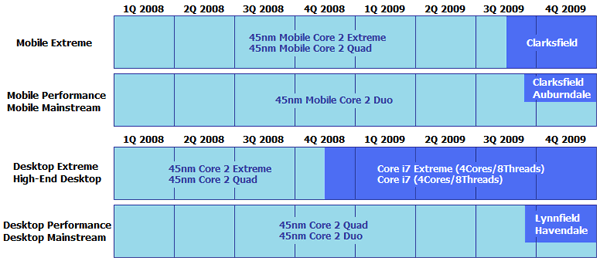

一方、Mobile PC向けはというと年内はなく、来年の今頃には超ハイエンド系にClarksfieldが登場し、それに1か月ほど遅れる形でハイエンド系及びメインストリーム系の上位にClarksfieldとAuburndaleが登場するが、デスクトップPCよりもさらに限定された分野のみとなり、半分以上はCoreマイクロアーキテクチャが残るという想定である。

では、眉にしっかり唾をつけつつ、これをどう考えるか。重要なのは、マイクロプロセッサの熱密度である。NetBurstマイクロアーキテクチャは、プロセス微細化と同時にコアクロックを大幅に引き上げることが同時進行したため、プロセッサコアが異常なまでの熱密度を持つようになってしまい、性能も思ったほど伸びなかったことで打ち切られることとなった。これはNehalemではどうなったかといえば、Coreマイクロアーキテクチャよりも厳しい状況にある。まず、第一にPenrynコアと同じく45nmプロセスルールで製造されるため、いくら省電力を目指したとは言っても、サーバ向けとして設計される(大艦巨砲主義的な)NehalemマイクロアーキテクチャとMobile出身のCoreマイクロアーキテクチャでは、根本的なところが違う。むしろ、Coreマイクロアーキテクチャが例外と言った方が適切かもしれない。

そして第二には、BloomfieldとLynnfieldでは同じ4コアでありながら、ダイサイズが10パーセント強、Lynnfieldが大きく、300平方ミリメートルを優に超える大きさとなっていることである。この違いは、マイクロプロセッサとGPUを直接つなぐことができるようにした(BloomfieldはX58チップセット経由でGPUと接続)こと以上に、省電力部分に寄与する部分でトランジスタ数を大きく割いたことが影響している。要は、ここまでしなければMobile向けにはできない(LynfieldとClarksfieldはほとんど同じ)ということである。

そして第三には、グラフィックスをもプロセッサ内に持つAuburndale(デスクトップPC向けはHavendale)は、これだけ見ればいいこと尽くめに見えるが、Intel社のグラフィックスドライバの作成能力というさらなる不安定要素が加わってくる。このことは今に始まったことではないが、チップセット内蔵ではなくマイクロプロセッサ内蔵というところでも不安は大きい。

そして最後は、Nehalemマイクロアーキテクチャの後にIntel Israelが放つ、Sandy Bridgeが2010年に控えていることである。32nmプロセスルールへの移行に時間がかかるという大きな不安定要素があるとはいえ、それはNehalemマイクロアーキテクチャも同じであり、45nmではMobileプロセッサとしては消費電力が大きすぎる。32nmにシュリンクされれば若干状況は変わるだろうが、その頃にはSandy Bridgeも登場するだろうから、素性としてはNehalemよりもSandy Bridgeの方がいいのは、これまでの流れを見てくれば自明となる。

このことは、どうも既視感がある。デスクトップはNetBurstマイクロアーキテクチャへの移行を推し進めたが、Mobileは消費電力の関係でP6の最終形Mobile Pentium III-M(Tualatin)が引き継ぎ、NetBurstマイクロアーキテクチャは次のNorthwood世代で、Mobile Pentium 4-Mとしてリリースはされた。しかし、これは高クロックで動作する選別品をあえて低電圧で動作させた、まさに苦肉の策の産物であり、ユーザにとっても、PCメーカにとっても、そしてIntel社自身にとってもいいものではなかった。それがMobile専用プロセッサのPentium M(Banias)の開発につながり、Dothan、Yonahを経て、ついにはMeromでMobileだけでなくサーバ向けプロセッサにまで躍進した。さすがに同じ轍は踏まないだろうが、Nehalemマイクロアーキテクチャのアピールにしきりに省電力という言葉を多用しているのが逆に気にかかる。例えば130Wが115Wに下がれば、確かに省電力と言えるだろうが、だったら最初から40Wで設計していたなら、あえて省電力などと喧伝する必要もないからである。

まぁ、おそらくPentium 4の時のように、NehalemマイクロアーキテクチャでもIntel社が定義したMobileプロセッサは登場するだろう。しかし、これが素性として真っ当なMobileプロセッサであるかは何とも言えない。メモリサブシステムやグラフィックスの統合などマイクロプロセッサのアーキテクチャとは別のところで、Mobileにとって有意義なものはあるが、これ如何によっていつやってくるかは変わってくるだろう。何となく、私はPenrynで当分行くような気がする。そして、Sandy Bridgeまでおとなしく待つ。現時点ではそんなところだろうか──。

コメント